Blog CEPAM

Nota biográfica de un Queer

José Gabriel Dávila

Investigador en temas de corporalidad y cultura material, con énfasis en las culturas indígenas del noroccidente amazónico. Es candidato doctoral en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia. MA en Historia del Arte con énfasis en arte precolombino y profesional en Estudios Literarios.

Con el estreno de la película Queer (2024), dirigida por Luca Guadagnino, la figura extravagante de William Burroughs volvió a ser un tema de qué hablar entre cervezas y comidas nocturnas. La adaptación de su novela homónima de 1985 desató otra vez su fama de sensualista decisivo del siglo XX: su vida hagiográfica en materia de literatura, psicodelia y disidencia sexual; por no decir que también fue criminal, dibujante, casi antropólogo y casi médico, entre muchas otras profesiones que se descartaron en gran parte por su adicción a los opiáceos.

Hijo del fundador de Burroughs Corporation, pionera en la creación de las primeras máquinas informáticas, su vida poco tuvo que ver con la génesis de las inteligencias artificiales. En cambio, sí fue un caudillo del despertar psicoactivo de la masa estadunidense. Estudió humanidades en Harvard y se tornó hacia la frustración de no haber sido aceptado en las agencias de inteligencia de Estados Unidos durante la segunda guerra, llevándolo a la adicción a la morfina, que se fue tronando en un largo idilio con la heroína. En este tramo conoció a sus tripulantes de vanguardia: su inquebrantable amigo y pareja Allen Ginsberg y el escritor Jack Kerouac. Los tres fueron gérmenes decisivos para la contracultura de los años sesenta. Precursores indiscutibles del movimiento estético, sexual y cultural que cundió en el mundo con el nombre del hippismo, esencialmente literario, orientalista y psicotrópico. No obstante, la personalidad e Burroughs siempre fue la más amarga de las tres, más tendiendo hacia la sátira, la violencia intrafamiliar, la decadencia de las posguerras y la adicción insuperable: un rencauche del mítico artista del opio Jean Cocteau. Más un hombre del simbolismo francés que francamente un eslabón hippie.

Es más conocido como novelista que por su literatura epistolar. No obstante, no deja de ser mayoritariamente autoficcional toda su obra. Se destacan normalmente Junkie (1953), una narración confesional sobre sus trasegares como adicto, y El almuerzo denudo (1959) que es una obra aclamada por su obscenidad y maestría imaginaria, escrita en Marruecos en un momento de estremecimientos nacionalistas; es un libro segmentado en “rutinas” no cronológicas que le han ameritado el mote de “anti-novela”. Sus parentescos e influencias estéticas se hayan en la sátira, en autores como Jonathan Swift o el mismo Hieronymous Bosch, pintor de grotescas paisajes más que humanos. Este texto llega incluso a asociarse con los principios de la ciencia ficción y el ciberpunk.

Pero bien, la época en que Burroughs visitó Colombia, más que un aclamado escritor, era un fugitivo. Iniciando la década d ellos cincuenta Burroughs huyó hacia México con su pareja para evitar problemas con la policía a causa de la posesión ilegal de armas. Allí se dice incluso que llegó a interesarse por los manuscritos mesoamericanos en la lengua maya. Todo en este personaje parece ser una cadena de excentricidades, pero todo empeora. Su vida en México realmente era la de la resaca diaria de la heroína, abusando del alcohol y las anfetaminas, hasta que un día, “accidentalmente”, en un juego de disparar la manzana sobre la cabeza de su pareja, la asesinó. Es un hecho que Burrough vivió prácticamente impune el resto de su vida por la muerte de Joan Vollmer. Este suceso es el que desencadena la escritura de Queer.

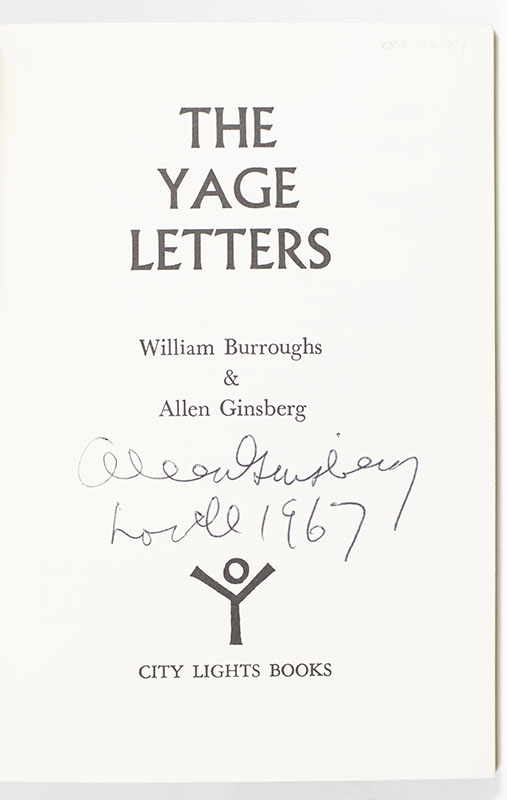

Sin consecuencias legales, ni aparentemente morales, Burroughs llega a Suramérica buscando la planta recientemente asociada con la telepatía: el yagé. El cruce de cartas entre el autor y Allen Ginsberg fabrican el volumen que publicó la editorial City Lights en 1963, y que apareció en el mercado gringo como The Yage Letters. Es curioso como la misma editorial, desde un comienzo, consideró que este texto era una novela, pues, como lo verificó cincuenta años después Oliver Harris, en 2006, las cartas eran pura autoficción. Este profesor emérito de Keele University publicó una nueva edición crítica que se llamó Yage Letters Redux donde un ensayo introductorio suyo evidencia la relación entre las notas manuscritas de Burroughs y otras pruebas archivísticas que desmantelan la idea de “epístolas reales”. Son adulteraciones de experiencias plasmadas en notas y travestidas en anécdotas encubiertas por el marco narrativo de las cartas de viaje. Pero bueno, esto es bastante sugerente en los gestos textuales de Burroughs; juzgarlo de impostor sería como acusar a un comediante por sus imitaciones sarcásticas como “representaciones falsas”. Burroughs es un exagerador, un caricaturista que no deja de ser un etnógrafo de circunstancias humanas tan ácidas que solo son potables en el humor negro.

Harris, explorador de Burroughs, hizo un hallazgo clave durante su preparación de la edición del nuevo milenio, pues encontró los diarios de Paul Holliday, un botánico que se topó con Burroughs en 1953 y lo describió como un “tipo alto, esbelto y decaído con una racha pesimista en evocar toda clase de fiebres temerosas”, sin duda, una reseña de un Nosferatu: un vampiro del opio. De tal modo que Harris llega un poco a la misma conclusión que en mi primera lectura del texto: Burroughs era un investigador poco convencional, pero en últimas, un investigador. Siguiendo a Harris, Burroughs tiene créditos en el terreno de la etnobotánica del yagé, pues, realizó una evaluación científica del yagé como una mezcla mucho más compleja que la pura ayahuasca (Banisteriopsis caapi), pues se destaca la composición de Psychotria viridis, coloquialmente conocida como “chacruna”. Esto no aparece en las cartas, pero parece ser parte de los hallazgos del crítico Harris.

Nunca hubo algo como unas cartas en el correo real, viajando de Colombia a los EEUU. Todo es un marco narrativo semejante, por qué no, al cuaderno de Arturo Cova que trató también de falsear un documento hallado por milagro, como archivo superviviente del vórtex selvático.

En el libro de Las cartas del yagé se muestra un péndulo de sur a norte que no solo denota una distancia geográfica, sino que también muestra los dos polos opuestos (magnéticamente atrayentes entre sí) de la vivencia enteógena: Ginsberg en las cartas relata su yagé con una mística teresiana de éxtasis y teología, mientras que Burroughs muestra una estafa chamánica que solo causa náuseas y dolor de cabeza. Esta segunda personalidad nos muestra una conciencia despierta que no debe nada al tercer ojo que develan las sustancias alucinógenas; es más la clarividencia de la realidad descarnada, vivida a secas entre una sociedad nefasta de mediados de siglo que decae hacia la huraña selva de la suspicacia, el engaño y la intriga humana sin cura.

Texto original

The Letters of Yagé

en City Lights Books, San Francisco, USA

ed. 1975

Textos de William Burroughs

Traducción al español de José Gabriel Dávila

Bogotá, Colombia

“He decidido ir a Colombia a buscar yagé… Estoy listo para irme al Sur en busca del éxtasis ilimitado (el uncut kick) que se abre en vez de cerrarse como la droga (la junk)… Quizá en el yagé encuentre lo que he estado buscando en la droga, en la yerba y en la cocaína. El yagé puede ser el colocón (el fix) final”.

Junkie, 1953

Como siempre,

William.

Entradas Relacionadas:

Etnografía y perversión. La cacería del deseo en las cartas de burroughs

Carta I

Carta II

Carta II

Carta IV

Carta V