Blog CEPAM

Etnografía y perversión. La cacería del deseo en las cartas de Burroughs

Introducción a la traducción

José Gabriel Dávila

Investigador en temas de corporalidad y cultura material, con énfasis en las culturas indígenas del noroccidente amazónico. Es candidato doctoral en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia. MA en Historia del Arte con énfasis en arte precolombino y profesional en Estudios Literarios.

Texto original

The Letters of Yagé

en City Lights Books, San Francisco, USA

ed. 1975

Textos de William Burroughs

Traducción al español de José Gabriel Dávila

Bogotá, Colombia

Etnografía y perversión. La cacería del deseo en las cartas de Burroughs

Introducción a la traducción

Las cartas de la ayahuasca, como está traducido y publicado el libro en la editorial Anagrama, tiene justo ese problema, que dice “ayahuasca” y no “yagé”. Dentro de las varias imprecisiones que hace Roger Wolfe, quizás, la más molesta para un lector colombiano, situado en la geografía moral y espacial donde acontece la narración de Burroughs, es lo incómoda que es la jerga españoleta de esa edición. En lo personal, eso me hizo insoportable la lectura. Hace que el lenguaje suene alejado de algo que es increíblemente próximo y cercano: los paisajes cínicos de nuestras ciudades del trópico. De hecho, el lenguaje de Burroughs en la versión inglesa es desprevenido, vulgar y coloquial, lo que me hizo pensar en cuán necesaria que es una nueva traducción situada, Extrañamente, hace varias décadas no se traducen estas cartas, motivo de pesadumbre porque son etnografías accidentales de una enorme videncia para entender nuestro país en convulsión, en ese momento, y aún, no cesa ese espasmo violento que desencadenó el Bogotazo, en 1948, el evento más traumático para la nación que ocurrió solo cinco años antes de la llegada del gringo Burroughs.

Burroughs es abierta y orgullosamente ignorante de la historia de Suramérica. Admite que no tiene ni idea de a dónde está llegando, pero declara su absoluta ausencia de interés también por saberlo. El viene a probar el yagé y nada más. Tiene un desdén objetivo por todo, pero un lívido psicotrópico y sexual que lo lleva a los lugares más remotos. Antropólogos y científicos de los Estados Unidos que llegaron hasta el Putumayo lo hicieron conducidos por su curiosidad o, en su gran mayoría, por la fiebre del oro (caucho, quina, petróleo, pieles, información, etcétera). Burroughs es diferente. A este tipo lo motiva la perversión y la lujuria por experimentar estados alterados en su prosa y en su cuerpo. No obstante, esta motivación resulta más noble incluso que la de estos naturalistas y exploradores cuyo amor a la sabiduría condujo estos territorios amazónicos a la miseria, la explotación y el colonialismo crudo del neoliberalismo. Burroughs, en cambio, logró un texto insuperable por su sinceridad descarnada y sus descripciones avinagradas sin pudores excelsos de un país cadavérico por las olas de lo que se llamó La Violencia, así en mayúsculas. El gringo admite abiertamente su canibalismo por consumir otros cuerpos y usar poderes de otros pueblos. Es consciente de su violación a los cuidados chamánicos, pero expone, mucho antes que otros antropólogos, la corrupción y el rencor que también atraviesa a comunidades indígenas que han pasado por un contacto difícil con los colonos y el Estado. La desconfianza es el pegamento de la nación colombiana en un momento donde el tejido social está rasgado por el bipartidismo, las guerras campesinas, la depravación eclesiástica y un enrome odio de clases que está devorando vivo a un país que vio frustrada su mesiánica vía al socialismo de Jorge Eliecer Gaitán a manos de su sicariato pagado por la oligarquía conservadora de la época.

Si bien ya dije que Burroughs es orgullosamente ajeno y desinformado del contexto histórico y político, paradójicamente, tiene una perspicacia enorme para leer escenarios sociales por su sensibilidad humanista, claro, de lleno marcada por el cinismo y la ironía como medio de expresión cualitativa. Sin dar tampoco un carácter científico ni riguroso en el ámbito de las ciencias sociales a sus escritos, que carecen de información exacta, sus cartas si proveen un retrato exagerado y caricaturesco que no es para nada desechable, por el contrario, en el humor se saborea la lucidez de alguien que supo leer las tensiones políticas, sexuales, sociales y de toda índole en una sociedad en combate como la nuestra. Es como estudiar la prensa satírica colombiana del siglo XIX, El Alacrán de Joaquín Pablo Posada o El Barbero de Alfredo Greñas, ácidos pero intelectuales, atinados para hacer denuncias y proclamas ideológicas congruentes… o incluso al mismo Michael Taussig en Mi museo de la cocaína, una obra maestra de la etnografía contemporánea. Estas cartas carecen de respeto y empatía, por eso, tampoco son un monumento de las humanidades. Burroughs hace argumentos y afirmaciones que son despreciables desde un punto de vista crítico con su visión agringada y despreciativa de las personas; sus apuntes son peyorativos y sobresimplifican algunas problemáticas que sí requieren ampliarse en las fuentes primarias y en las teorías antes de rescatarse como históricas plenamente. Pero como texto, insisto, no deja de ser interesante, por ejemplo, en nuestro ámbito de los estudios amazónicos donde escasea el humor y la caricatura como género discursivo de valor histórico en el siglo XX: se me ocurre, como pariente discursivo, solo la prensa periodística de Saldaña Roca en Iquitos, son sus esfuerzos periodísticos por hundir al traqueto del caucho Julio César Arana por medio de tiras cómicas no sin claro blancos de serias acusaciones.

Burroughs es un hombre de vanguardia, y su personaje auto-ficcionado de las cartas no deja de parecerse al Arturo Cova de La vorágine. Ambos son promiscuos hombres letrados de la élite urbana, que se pintan a sí mismos como alfas dominantes en sus escritos. Pero, intencionalmente, ambos dejan ver un proceso se esfumación del ego que es constantemente humillado por circunstancias del viaje. Cova nunca quiere quedar mal frente al lector, pero la calibrada narración de Jose Eustasio Rivera permite inferir entre líneas que el protagonista se deshace como la vegetación entre la promiscuidad biológica de un medio voraz: la manigua, no como bioma ni ecotono especialmente veloz para la degradación del material orgánico, sino como paisaje social marcado por el canibalismo económico entre humanos, dispuestos a engañarse, explotarse y asesinarse mutuamente para lograr su cometido. Tanto Cova como Burroughs narran en primera persona las vorágines que se interponen a la satisfacción de sus deseos: las mentiras, las estafas, chantajes, trampas y accidentes que les tienden los otros mercenarios del caucho y de la cacería de riquezas. La codicia, la autoridad y los estatus sociales maquillados son de hecho lo que más grotesco le resultan en las cartas. Extrañamente, como mencioné más atrás, Burroughs es hijo rebelde de millonarios estadunidenses, por lo que su búsqueda está desatada a experimentar el éxtasis por la vía de los enteógenos y no de robar tierras, poner emporios y acaudalar sus arcas. Por eso es que su testimonio es anormal e interesante para crear un sentido de amplitud en la literatura de viajeros durante el siglo XX en las selvas húmedas.

Esta traducción procura territorializar el lenguaje para lograr un color más “colombiano”, sin tampoco querer bañar el texto en un costumbrismo exagerado. Hay que aclarar que esta no es una traducción completa de las cartas; por razones de circunscribir el caso de estudio al contexto histórico nacional, esta traducción solo abarca las cartas que fueron enviadas desde el interior de las fronteras de Colombia. La edición que seguí se encuentra en la biblioteca de acceso abierto Internet Archive en donde es posible pedir en préstamo digital el libro en su idioma original; la edición allí consignada es la editada por City Light Books en el año 1975.

No es el caso eclipsar figuras colaterales a este texto como la clara marca de los libros de Carlos Castañeda u otros pioneros de este paradigma psicodélico intercultural de mediado de siglo, pasados por pseudo-antrpológicos por la cademia, pero canonizadas en la cultura popular fervorosa a las entocnes llamadas “plantas sagradas”.

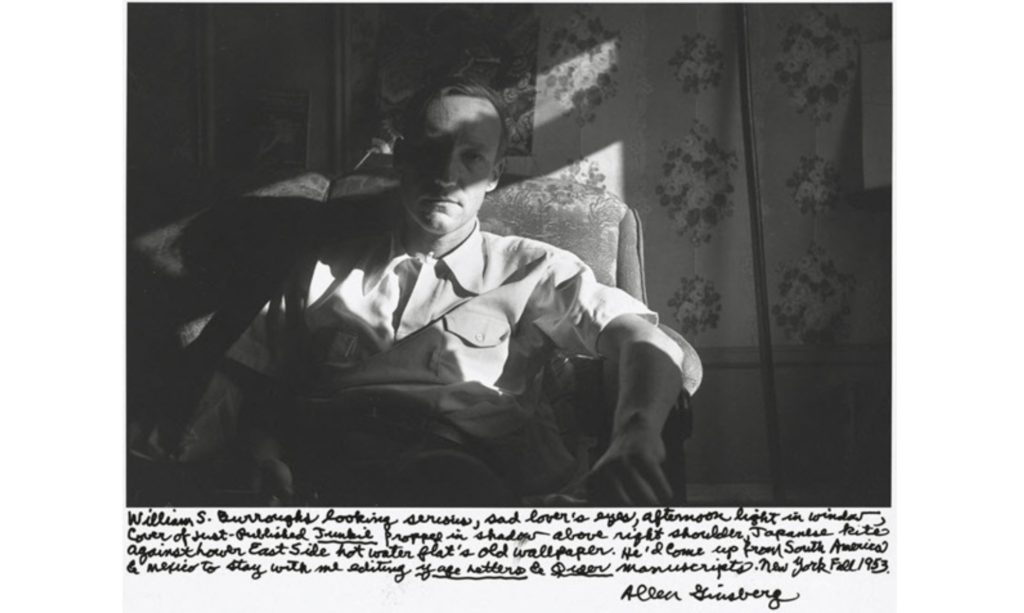

Hay que decir que el libro de Burroughs es sin duda comparable a True Hallucinations de Terence McKenna no solo en cuanto al género psicodélico que comparten, o por estar situados ambos en la Amazonía colombiana a través de la incansable búsqueda alucinatoria, sobre todo por las repercusiones e hitos que desencadenaron en la contracultura estadunidense. Ambos textos son detonadores, junto con las investigaciones de Schultes (claro) de una curiosidad por la Amazonía colombiana con una mirada que era inédita antes de los sesenta y setenta: la del turismo de drogas, en auge en ciudades como Iquitos y Leticia hoy día. Si bien este es un fenómeno paralelo al del narcotráfico y al narcoturismo, por su naturaleza más ambigua en términos del relacionamiento directo con médicos tradicionales, comunidades y tradiciones etnobotánicas, no deja de estar atravesada por un globalismo peligroso, extractivo y exotizante. Burroughs, junto a Allen Ginsberg, desató con sus obras la corriente beatnik que no solo fue una praxis literaria, sino que tuvo efectos estéticos, comerciales y políticos sobre la juventud norteamericana volcada a la disidencia sexual y narcótica en miras de la experimentación hedónica. Nada nuevo para las vanguardias ya pasado el simbolismo, pero sí única en el carácter multitudinario pop que tuvo en proporciones masivas esta ola de nuevos astronautas de las moléculas alucinógenas, además, en una época donde los estadunidenses con plata podían viajar a experimentar cualquier cultura étnica a la carta; el turismo psicodélico apareció en la oferta del neoliberalismo. Los gurús espirituales new age se comportaban más y más como agencias de viajes a México y al trópico amazónico.

Con esta traducción se espera difundir y avivar la crítica de la obra de Burroughs, tanto como de la historia de viajeros en la Amazonía. Sobre todo, me interesa dinamizar el análisis de un fenómeno que se sigue repitiendo con más intensidad con el paso de los años y que está cambiando drásticamente la relación entre las comunidades amazónicas y el yagé: el turismo psicotrópico, especialmente, de extranjeros citadinos buscando comprar experiencias alucinógenas cueste lo que cueste. Este fetichismo del yagé que académicos brillantes como Carlos Suárez Álvarez han estudiado detenidamente, es una cuestión urgente para debatir desde la gobernanza y el debate situado en la Amazonía. Este texto se comparte abiertamente para reunir actitudes críticas (bienvenidas cínicas, etnográficas e históricas) frente a las narrativas de nación y drogas que tanto estigmatizan, marcan y al tiempo tanto atraen personas a las selvas húmedas de Colombia y sus comunidades.

Entradas Relacionadas:

Etnografía y perversión. La cacería del deseo en las cartas de burroughs

Carta III

Carta IV

Carta V