BLOG CEPAM

¿Cómo leemos La Vorágine

un siglo después?

Marco Tobón

Antropólogo de la Universidad de Caldas, con maestría en Estudios Amazónicos UNAL sede Amazonia y doctor en Ciencias Sociales por la UNICAMP. Ha investigado el conflicto armado entre los pueblos indígenas de la Amazonia, abordando los temas de memoria, fronteras y conflictos ambientales. También ha escrito crónica, cuentos y biografías.

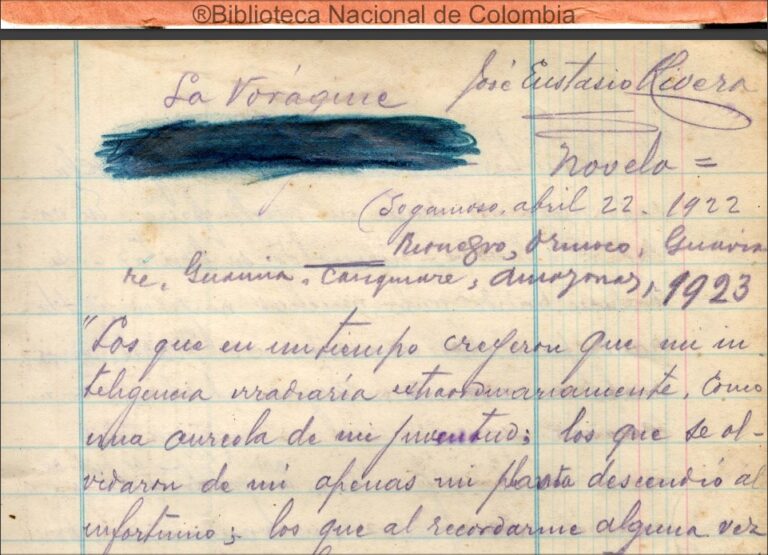

«Este cuaderno viajó conmigo por todos los ríos de Colombia durante el año 1923, sus páginas fueron escritas en las popas de las canoas y las piedras que me sirvieron de cabecera, sobre los cajones y rollos de cables, entre las plagas y los calores. Terminé la novela en Neiva el 21 de abril de 1924». Así escribe José Eustasio Rivera en uno de los manuscritos originales que reposan en la Biblioteca Nacional de Colombia. Después de un siglo de travesía retornamos a La Vorágine – quizás nunca salimos de ella – y la leemos de otros modos, provistos de una densa memoria sobre otras violencias, testigos de otros esfuerzos por superar el horror, escuchando otras voces amazónicas sobre lo ocurrido. La Vorágine, a fin de cuentas, no deja de ser esa primera novela que nos retrata ante lo atroz en medio de una naturaleza deslumbrante. Seguramente cada persona tiene experiencias propias de lectura con esta novela, rutas emocionales, políticas y literarias diferentes. Aun así, quisiera hablar de como nuestros modos de lectura son afectados por los hechos, y las ideas que gravitan para pensar esos hechos, en cada momento histórico.

Como bien advierten Carlos Páramo y Carlos Betancourt, curadores de la exposición virtual de La Vorágine de la Biblioteca Nacional, en 1924 la novela de Rivera fue leída como relato de viajes, como itinerario épico, también como documento histórico y como testimonio denunciatorio de la esclavitud cauchera. Pero quizás el principal sentido generado por esas claves de lectura, fue el efecto de ampliación en la mentalidad geográfica nacional. Como señala el historiador Germán Palacio1, la lectura de La Vorágine afectó nuestra percepción de las fronteras, alentó una consciencia compartida sobre una Amazonia que compone a Colombia, hecho que sería reforzado ocho años después en la guerra entre Perú y Colombia. El libro de José Eustasio Rivera fue guía y compañero en las jornadas de campaña de los soldados colombianos, incluso muchas de las noticias enviadas desde el escenario de guerra, eran descripciones de la selva inspiradas por el contenido de las páginas de La Vorágine.

Un camino de entrada a La Vorágine es asumirla como interlocutora de la historia. En otras palabras, historia y literatura entrecruzadas aparecen como caminos de conocimiento del pasado amazónico. Dentro de esa manera de ver, de leer, aparece un hecho reconocible, la forma como las élites urbanas latinoamericanas han concebido a los ecosistemas amazónicos, tierras donde la historia hace germinar personajes prohibidos, criaturas caníbales, mineros aventureros, indios salvajes, forajidos del mercado, deudores de la burocracia, lugar de fugitivos despojados de Dios, territorio donde, a los ojos del Estado, se albergan los miedos y las pesadillas de la nación como bien señala Margarita Serje2.

Las voces que se entretejen en la novela nos muestran cómo en los ríos de la Amazonia los planes políticos estatales son permanentemente desafiados por quienes quieren construir su propio orden social. El historiador Carlos Zárate lo advierte cuando insiste que ese “orden social”, libre de las amarras del código penal, sin estar libre de conflictos e injusticias, solo por el hecho de controvertir las instrucciones dominantes es concebido como un amenazador desorden ilegal3. Aquí aparece también la imagen de la selva como “infierno verde”, una imagen que sería puesta a circular en las narrativas mediáticas sobre el conflicto armado colombiano, la selva como “cárcel verde”, refugio de sediciosos, escondrijo del secuestro, teatro de operaciones de planes contra-insurgentes. Lo distante asociado con lo hostil, lo desconocido como amenaza. Al leer La Vorágine subyace también un modo de leer la relación forastera con los ríos y las selvas.

Alguien dirá que la Amazonia se concibe también como patrimonio ecológico, una percepción consolidada desde finales del siglo XX, una región que atesora la mayor biodiversidad del planeta y último bastión ambiental contra el cambio climático. Eso desde luego nadie lo pone en duda. Pero esa idea no excluye algo identificado por Arturo Cova cuando narra: «la selva trastorna al hombre, desarrollándole los instintos más inhumanos: la crueldad invade las almas como intrincado espino, y la codicia quema como fiebre. El ansia de riquezas convalece al cuerpo ya desfallecido, y el olor del caucho produce la locura de los millones». Aquí asoma el “trágico equívoco” con el que los blancos se han relacionado con los indígenas y sus territorios. Como dicen Páramo y Betancourt, al querer tener bajo su dominio a la selva, los blancos han sido los verdaderos salvajes. En la historia de los pueblos amazónicos son recurrentes los relatos sobre personajes que aparecen y desaparecen en su historia, los rebuscadores de riqueza, los militares de mal humor, las prostitutas, los evangelizadores testarudos y los comerciantes ventajosos, todos ellos, como los caucheros y la gente armada que por allí ha pasado, han sido nombrados por los pueblos indígenas como el caníbal insaciable, riama, como se nombra en la lengua murui-muina.

Pero quisiera detenerme en la pregunta por nuestra lectura actual, luego de un siglo, que podemos hacer de La Vorágine. Luego de leer un texto de Juan Cárdenas, La letra enferma, me surgió la pregunta sobre ¿cómo leemos las masacres del caucho, las voces que la atestiguan, como leemos La Vorágine después de cien años de presenciar conflictos, con un acuerdo de paz con las Farc, una guerrilla que tuvo amplia movilidad amazónica, con una comisión de La Verdad y una JEP atendiendo a las víctimas de otras vorágines?

Dice Juan Cárdenas que “(…) la operación política más profunda de La vorágine no consiste en un mero ejercicio de denuncia, en un grito de indignación contra la barbarie de las caucherías, la explotación inmisericorde de trabajadores, el genocidio indígena y toda la red de complicidades burocráticas que deciden hacer la vista gorda para que la máquina de horror siga su curso. La verdadera intervención política reside en el hecho de que todos los procedimientos del texto, basados en el contagio, en el injerto, en la floración rebelde y la superposición de voces, acaban mostrando que, para que el círculo de la explotación funcione, debajo debe haber un aparato estético y un aparato lingüístico.

En otras palabras, la barbarie que la novela denuncia solo es posible gracias a un cierto estado de la lengua y a una serie de pactos ideológicos que cristalizan alrededor de una determinada sensibilidad de clase. (…) Podríamos decir, siguiendo una vieja intuición de Paul Celan, que detrás de todo genocidio hay una poética y en este caso es esa poética lo que La Vorágine muestra en todo su histrionismo, en toda su indigencia moral y su gastado artificio”.

La lectura que hace Cárdenas, de como detrás de todo genocidio hay un lenguaje -o una poética – viene gestándose de tiempo atrás, hecho que podemos rastrear, a mi modo de ver, en los trabajos que las ciencias humanas comienzan a realizar en la Amazonia. La etnografía amazónica, por ejemplo, tiene mucho que ver en como se ha alumbrado esa lectura, principalmente por sus trabajos junto a las personas que sufrieron la violencia cauchera, transmitieron las memorias a sus descendientes y vivieron los conflictos subsecuentes.

Tengamos en cuenta que luego del régimen de esclavitud cauchera (1890-1930) y el conflicto entre Perú y Colombia (1932) la relación de las instituciones con la Amazonia fue instalar una cárcel, la Colonia Penal de Araracuara (1938 – 1971), en el medio río Caquetá, donde fueron llevados muchos de los presos políticos liberales de la violencia bipartidista. Es hacia finales de los años 1960 que aparecen los primeros antropólogos, las primeras personas dispuestas a establecer relaciones basadas en la confianza con los pueblos indígenas, no pretendían evangelizar ni vender nada, eran los primeros a compartir la misma comida, a sentarse a mambear y a escuchar, ya no eran riama (caníbal insaciable), ahora eran llamados por los murui-muina de rákuiya (no indígenas). No pretendo idealizar, seguro que algunos de esos primeros antropólogos cometieron errores y no eran perfectos, pero compartieron junto a los habitantes de la Amazonia reflexiones sobre ¿cómo fueron posibles aquellas atrocidades? De esa época son recordados Horacio Calle, Mireille Guyot (Francia), Jorge Gasché (Suiza) quien entrevistó en 1969 a John Brown en Puerto Leguízamo, uno de los trabajadores de Barbados que trabajó para los caucheros, Blanca Corredor, Jon Landaburo, Roberto Pineda Camacho y otras personas que vendrían después.

En aquella época en Europa también se preguntaban cómo fueron posibles las monstruosidades de los nazis. Incluso el libro de Victor Klemperer, La lengua del Tercer Reich: apuntes de un filólogo (1947) ya advertía que detrás de la matanza hubo una alteración del lenguaje, “el nazismo se introducía en la carne y en la sangre de las masas a través de palabras aisladas, de expresiones, de formas sintácticas”. Por su parte, los diálogos entre la antropología y la historia junto a los pueblos indígenas, permitieron entender que la carga moral en las palabras “caníbal”, “salvaje”, “primitivo”, “atrasado”, “animales”, fueron la matriz de significado detrás de aquellas ejecuciones abominables.

Luego las ciencias humanas se preocuparon también por comprender las matanzas entre liberales y conservadores, los estudios sobre las violencias en el conflicto armado y, dentro de esa línea, los trabajos de la antropóloga María Victoria Uribe (Matar, rematar y contramatar. Las masacres de La Violencia en Tolima 1948-1964 (1990); Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia (2004)), en los que queda al descubierto cómo detrás de la sevicia y el asesinato siempre existe una operación lingüística que las hace posible, un procedimiento de deshumanización que justifica el aniquilamiento. El uso de palabras como “cerdo”, “perro”, “pájaro”, “sapo”, fueron significados mediadores de las ejecuciones más horripilantes. La concepción de los enemigos no distaba mucho de la de los animales y, a la hora de matar, no había lugar para las distinciones entre víctima y animal. De ahí que cuando Juan Cárdenas lee La Vorágine y recurre a Paul Celan para afirmar que detrás de todo genocidio hay una poética, está vinculando su lectura con esta lectura que ya estaba tomando forma en las memorias amazónicas y en las reflexiones sobre las otras vorágines de los conflictos colombianos.

A las ciencias humanas en Colombia las ha atravesado una preocupación urgente por entender las causas y manifestaciones de las violencias. Cada generación de estudiantes ha salido al encuentro con aquellos lugares del terror y han escuchado a las víctimas, en muchas ocasiones han ido a las selvas, a los barrios, a las montañas y piedemontes con La Vorágine bajo el brazo leyéndola a la luz de los acontecimientos dolorosos de la guerra que están presenciando. Ese acto de escuchar, de narrar lo ocurrido y de leer junto a los otros la realidad, no solo ha logrado, como bien dice la antropóloga Myriam Jimeno, construir comunidades emocionales que restablecen los vínculos ciudadanos, sino también ha permitido detectar aquella operación lingüística e ideológica con la que se ha puesto en marcha el exterminio en Colombia.

La Vorágine nos habla entonces de esa racionalidad, y de su manera de nombrar, empeñada en negar a los otros, la misma que se extenderá durante un siglo por cada rincón del país. Son cien años de un largo reguero de cadáveres. La Vorágine, y coincido con Cárdenas, es fiel reflejo de esa tensión paranoica de vivir bajo una amenaza constante, las voces que se trenzan en la novela parecen sumidas en un peligro constante, lo feroz parece siempre latente y, en el escape de la dolencia aturdidora, va brotando un lenguaje alterado, intranquilo, con síntomas del daño.

En algún momento Juan Cárdenas en su texto habla de un Borges oligárquico empleado en las conversaciones de las tertulias de una presumida élite bogotana, pero aquí quisiera invocar al Borges que se lee fuera de ese saber engreído, que es leído por quienes les importa un pito el ruido que hace el esnobismo literario en Colombia, el Borges de quien compra sus libros en las librerías de segunda y pide rebaja, el que circula prestado en las universidades públicas, en las bibliotecas de la vereda y que se lee confiando que allí aprenderemos a pensar este mundo literariamente, que algo allí puede alentar nuestra sensibilidad. Hablo del Borges que nos enseña que el modo como leemos una obra depende del momento histórico en el que es acogida, es decir, que nuestros modos de leer se modifican bajo el influjo de los hechos históricos. En su conferencia sobre el género policial en 1978, Borges advierte que “los géneros literarios dependen, quizás, menos de los textos que del modo en que estos son leídos”. De ahí que nuestra lectura actual de La Vorágine arrastre consigo experiencias, políticas y estéticas, que intervienen en nuestro modo de escrutarla, de conversarla, de relacionarnos con ella.

Leemos La Vorágine, por ejemplo, luego de haber escuchado las voces indígenas que narran la memoria de la brutalidad cauchera, entendiendo las canciones de los bailes amazónicos que hablan de la fuga de las presiones depredadoras, leemos a José Eustasio Rivera teniendo en mente los poemas de Anastasia Candre, poeta murui-muina, retratando la compañía y protección de las plantas en su historia, leemos esa novela sabiendo que hay conceptos indígenas que nos explican que de las ruinas dejadas por la guerra se puede hacer germinar de nuevo la tierra. Leemos La Vorágine cuando el país tiene por primera vez una Comisión de la Verdad encarando abiertamente las heridas, cuando disponemos de una Justicia Transicional y una voluntad colectiva de restablecer la dignidad de las víctimas, subsanar los daños y esforzarse por evitar que las vergüenzas de la guerra se repitan. Todo esto le confiere a La Vorágine otros modos de lectura, quizás al cambiar nuestro modo de leer, animado por las discusiones que nos movilizan, la novela en sí misma también cambie.

El flujo de ideas y preguntas, incluso de los desafíos éticos y políticos ante la paz y la guerra que atraviesan a La Vorágine después de un siglo, hacen parte de la construcción de una mirada sobre nosotros mismos y nuestro pasado. Es como si las páginas de la novela hubieran esperado ser examinadas nuevamente por nuevas condiciones de lectura, por otros ojos, otra sensibilidad capaz de detectar signos que estaban hasta entonces invisibles. A mi manera de ver, algo oculto que emerge hoy en La Vorágine es que al leerla tenemos la extraña sensación de saber que los dolores y miedos de todas las otras vorágines, aun en medio del remolino desastroso de la historia, son susceptibles de ser curados.

1Germán Palacio. 2006. Fiebre de tierra caliente. Una historia ambiental de Colombia 1850 – 1930. Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia – LSA. Bogotá.

2Margarita Serje. 2003. “Fronteras Carcelarias. Violencia y civilización en los territorios salvajes y tierras de nadie en Colombia”. En: Fronteras. Territorios y Metáforas. Clara Inés García (comp.). INER-Universidad de Antioquia. Medellín.

3Carlos Zárate. 2008. Silvícolas, siringueros y agentes estatales: el surgimiento de una sociedad transfronteriza en la Amazonia de Brasil, Perú y Colombia 1880-1932. Universidad Nacional de Colombia – Sede Amazonia, Leticia

El bejuco de la violencia que se ha extendido por todo el territorio se convierte en cordón umbilical de los sueños y pesadillas en nuestros territorios…sangrando caucho, coca, alucinando oro y corrupción en diversas escalas y cavernas…hemos jugado la vida…y la estamos perdiendo…..

Gracias Marco por este texto y por tu profunda reflexión. Siempre es iluminador leerte y escucharte: Estefanía Ciro.